近年來 ETF 熱潮相信許多投資人都感受到了,ETF 幾乎變成國民投資首選,然而不管是投資什麼,如果不了解、不熟悉,一旦有什麼風吹草動,肯定容易心神不寧,本篇介紹關於投資 ETF 需要知道的事,讓我們在投資前都可以對 ETF 更了解一些。

什麼是ETF?

ETF 是 Exchange Traded Fund 三個字的縮寫,意即在交易所交易的基金,其實本質上和基金相同,但增加了股票的特色,也就能在交易所搓合交易。

ETF和指數型基金一樣嗎?

不一樣。對於投資人來說,很難在一開始就清楚區分兩者的不同,它們確實是很容易讓人搞混的名詞。

指數型基金是基金種類的其中一種

基金有許多種類,例如股票型基金、債券型基金…等等,股票型、債券型是以基金投資的標的種類作為命名,而指數型基金則是透過購買指數成份進而模仿指數走勢的基金。

ETF 並不等於指數型基金

ETF就是涵蓋在交易所交易的基金總稱,而指數型基金如果在交易所交易時,會稱作指數股票型基金,因為帶有股票能在交易所交易的特性。

只要在交易所交易的基金,都能稱為 ETF,而指數股票型基金又為ETF 的大宗,是相當熱門的交易商品,例如台灣的元大台灣50,美國的 VOO 一樣。

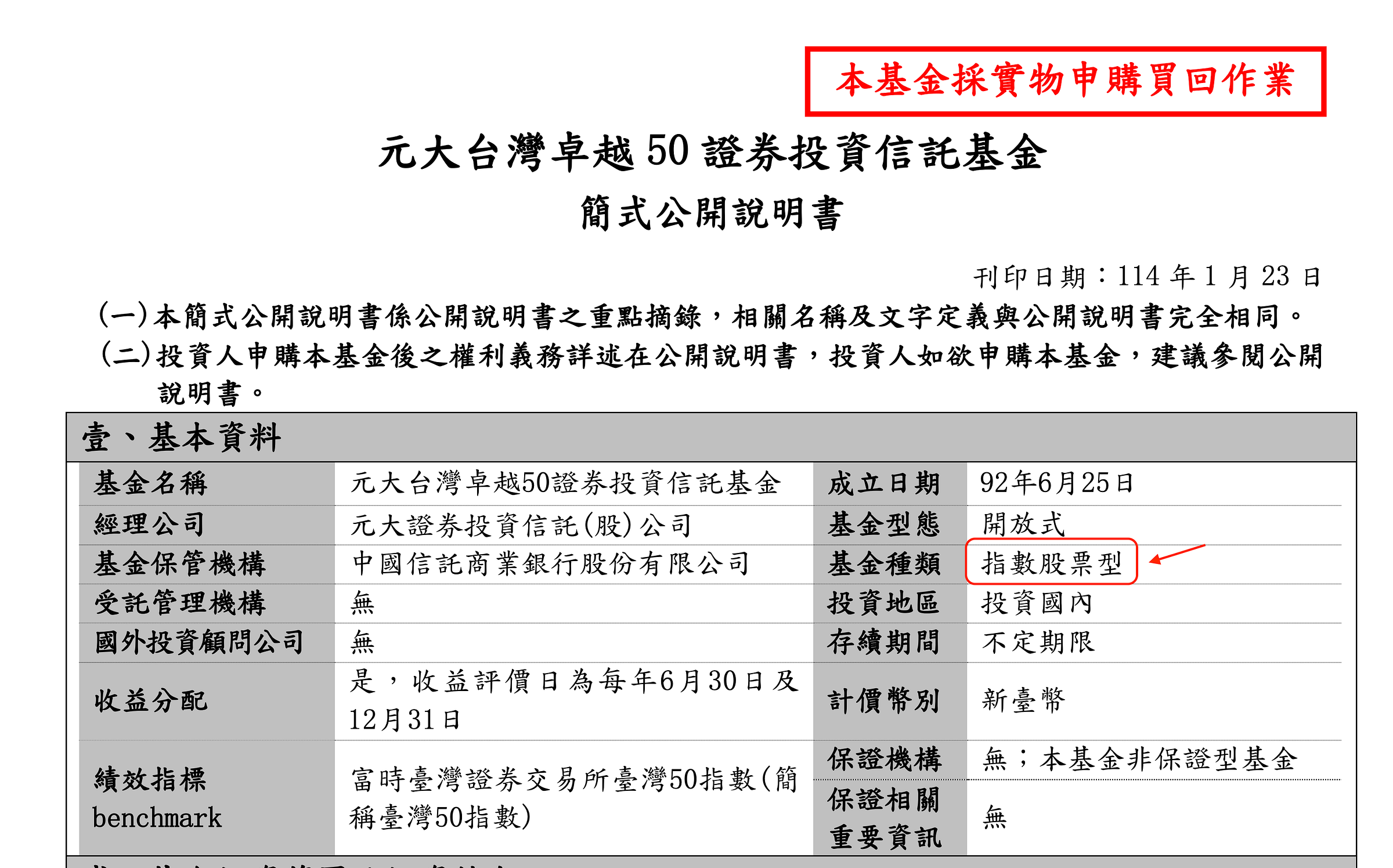

舉例來看,以元大投信發行的元大台灣50ETF公開說明書1為例,就能清楚的看到基金種類為指數股票型基金,績效指標的欄位也清楚寫著臺灣50指數。

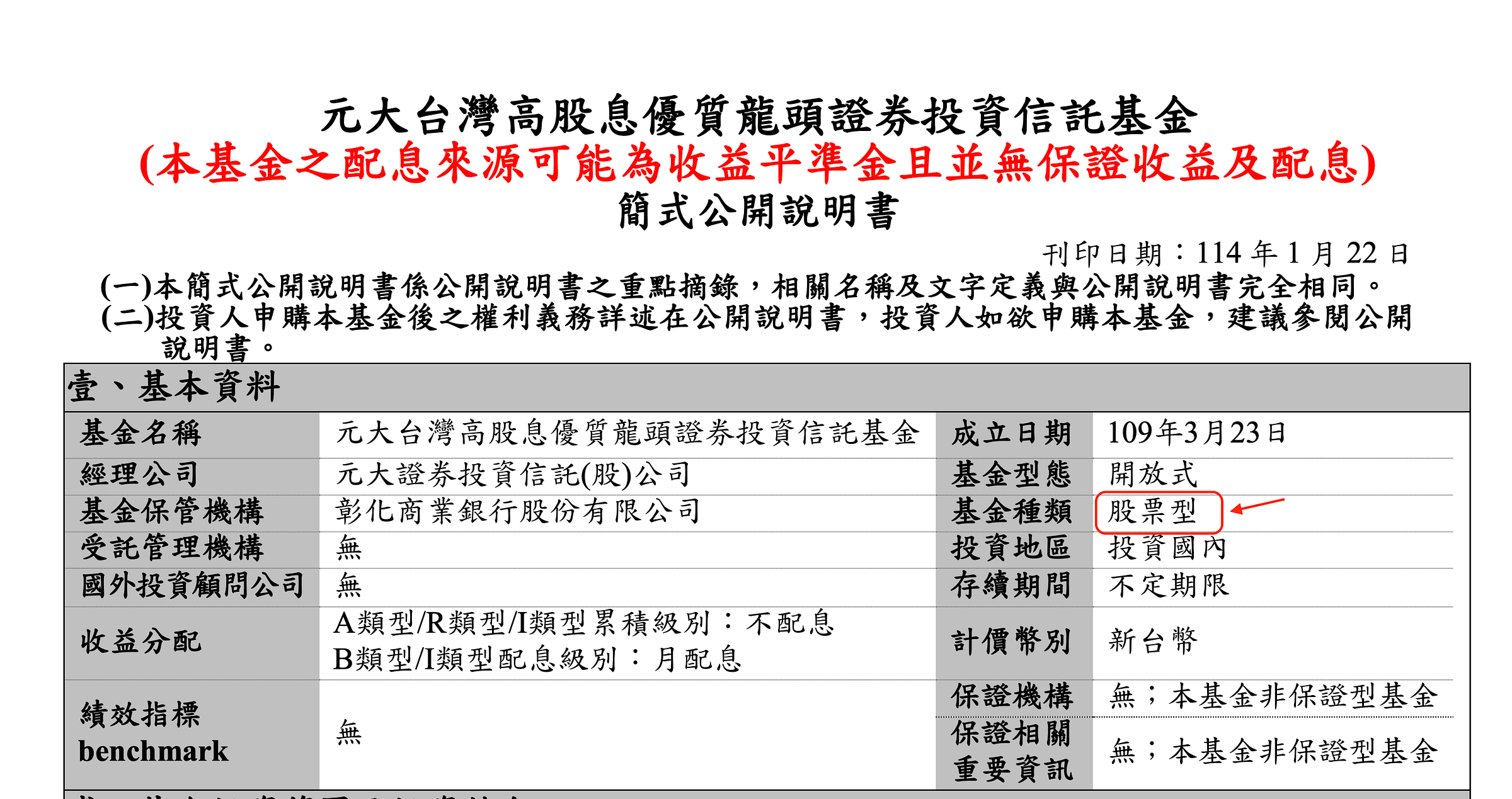

再以另外兩檔基金為例,像元大台灣高股息優質龍頭2,就是典型的股票型基金,以股票作為主要投資標的。

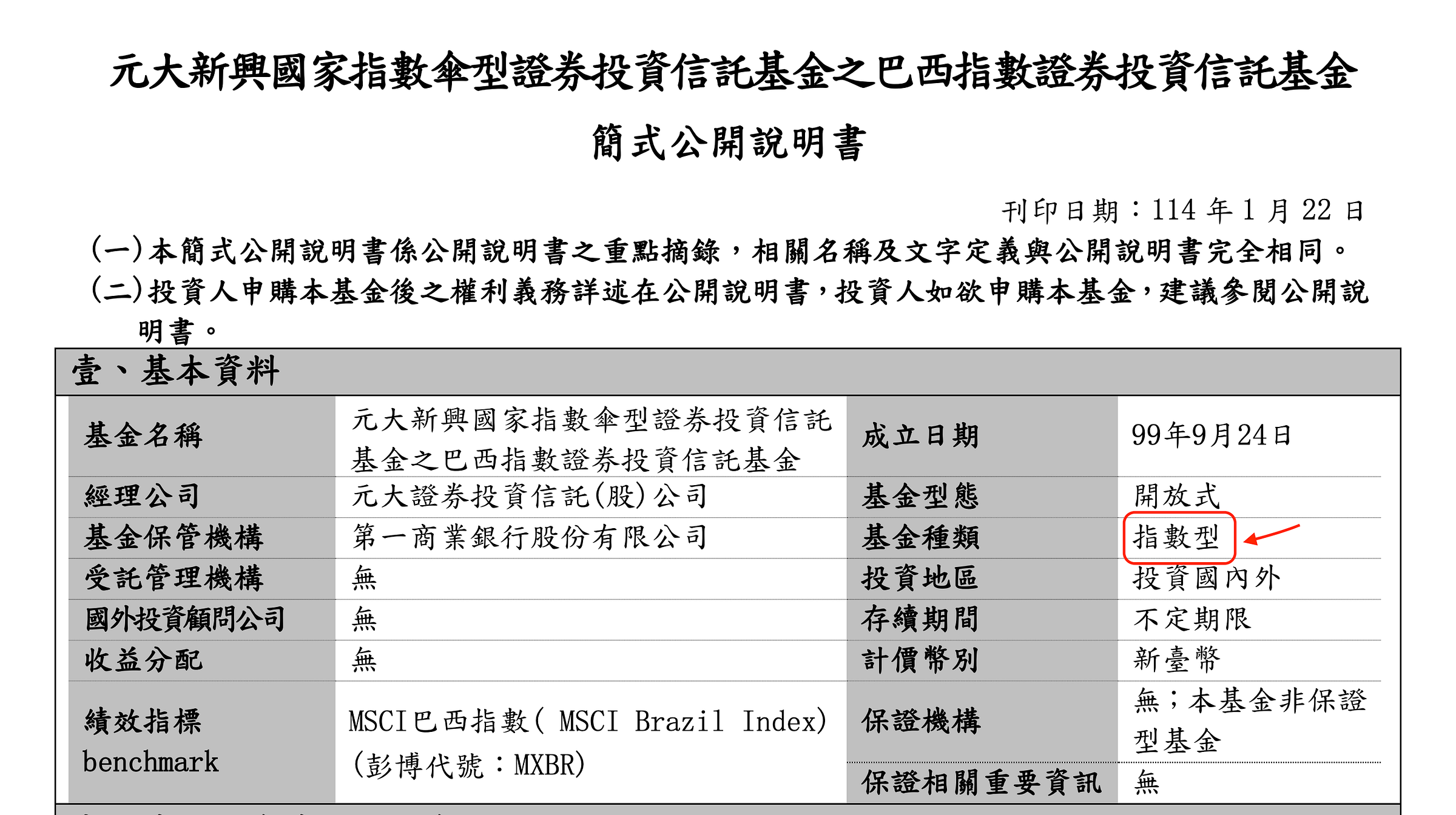

接著再看看元大巴西指數基金3,為一般的基金,但沒有在交易所交易,也是以追蹤指數作為投資目標,因此基金種類為指數型。

綜合了上面的舉例和說明後,簡單歸類如下

| 名詞 | 解釋 |

|---|---|

| ETF | 在交易所進行交易之基金統稱。 |

| 指數型基金 | 基金類型的一種,以模仿指數走勢為投資目的。 |

| 指數股票型基金 | 在交易所進行交易的指數型基金。 |

ETF都是被動型嗎?

指數型基金因為追蹤指數,以模仿指數走勢為投資目標,因此在管理模式上被動,在投資策略上都是依循指數的變化去調整。

而又因為被動型佔目前 ETF 的大多數,許多人會認為 ETF 等於被動指數股票型基金,其實是不正確的。

目前有越來越多的主動型 ETF 在交易了,例如女股神旗下的 ARK ETF,就不是以模仿指數走勢為目標,而是如同一般基金運期望獲得超額報酬,打敗大盤。

什麼是指數?

指數就是一個數列,一條時間序列,沒有單位,指數本身並不能夠交易,指數型基金的誕生就是將指數證券化後的結果。

指數型基金最起初由 Vanguard 的創辦人 John Bogle 所提出,第一支指數型基金是追蹤標普500(S&P500)指數。

後來指數型基金開始在台灣蔚為風潮的還是由ETF帶起,因為台灣人習慣在次級市場交易,對於股票熱衷程度高,提供貼近市場報酬的商品配上交易所的便利性,很快就成為投資人喜好的商品之一。

更多細節可以參考 John Bogle 的著作 《The Little Book of Common Sense Investing》,這本書中詳盡地講述了指數型基金的美好,也附帶許多數據佐證,為何我們該選擇指數型基金。

指數型基金的特色

指數股票型基金被廣為喜好的原因有很多,其中多角化(diversification)是重要的特色之一,很多標語都寫著買入指數型基金等於買入一籃子股票,也是在指多角化。

以臺灣50指數為例,組成為臺灣市值前五十大公司,指數的走勢由五十檔股票的綜合表現,因此購買指數型基金就有如直接購買一個投資組合。

多角化投資的結果讓單一投資的風險被有效的分散了,購買一籃子的股票大幅度的削弱的投資人需要承擔的獨特性風險(idiosyncratic risk),也就是股票的個別風險。

得益於多角化,投資指數型基金解決了擇股的問題,不會因為公司突然有重大財務狀況而導致血本無歸,但也因為多角化的緣故,在報酬表現上不容易出現個股會見到的漲停狀況。

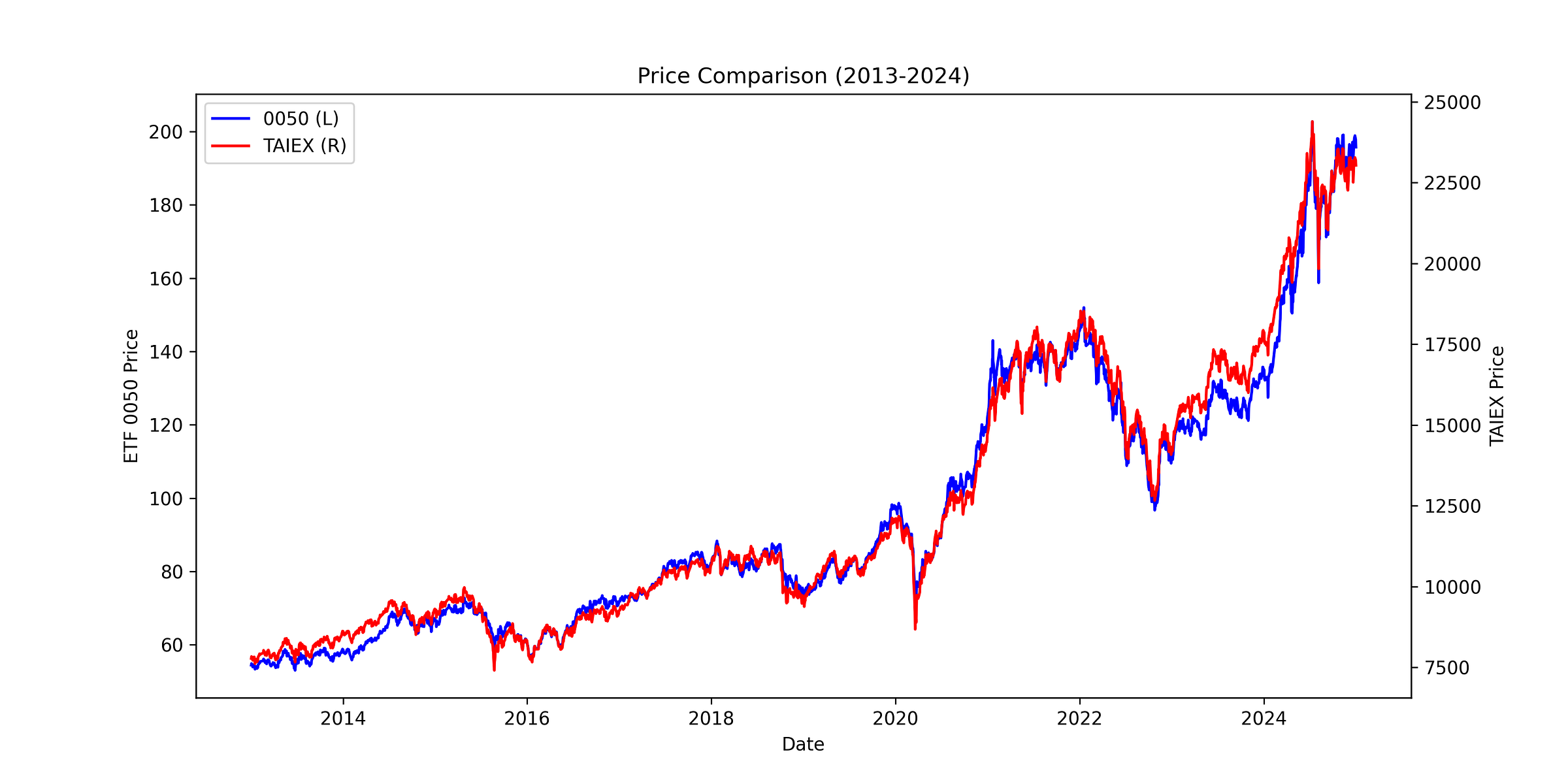

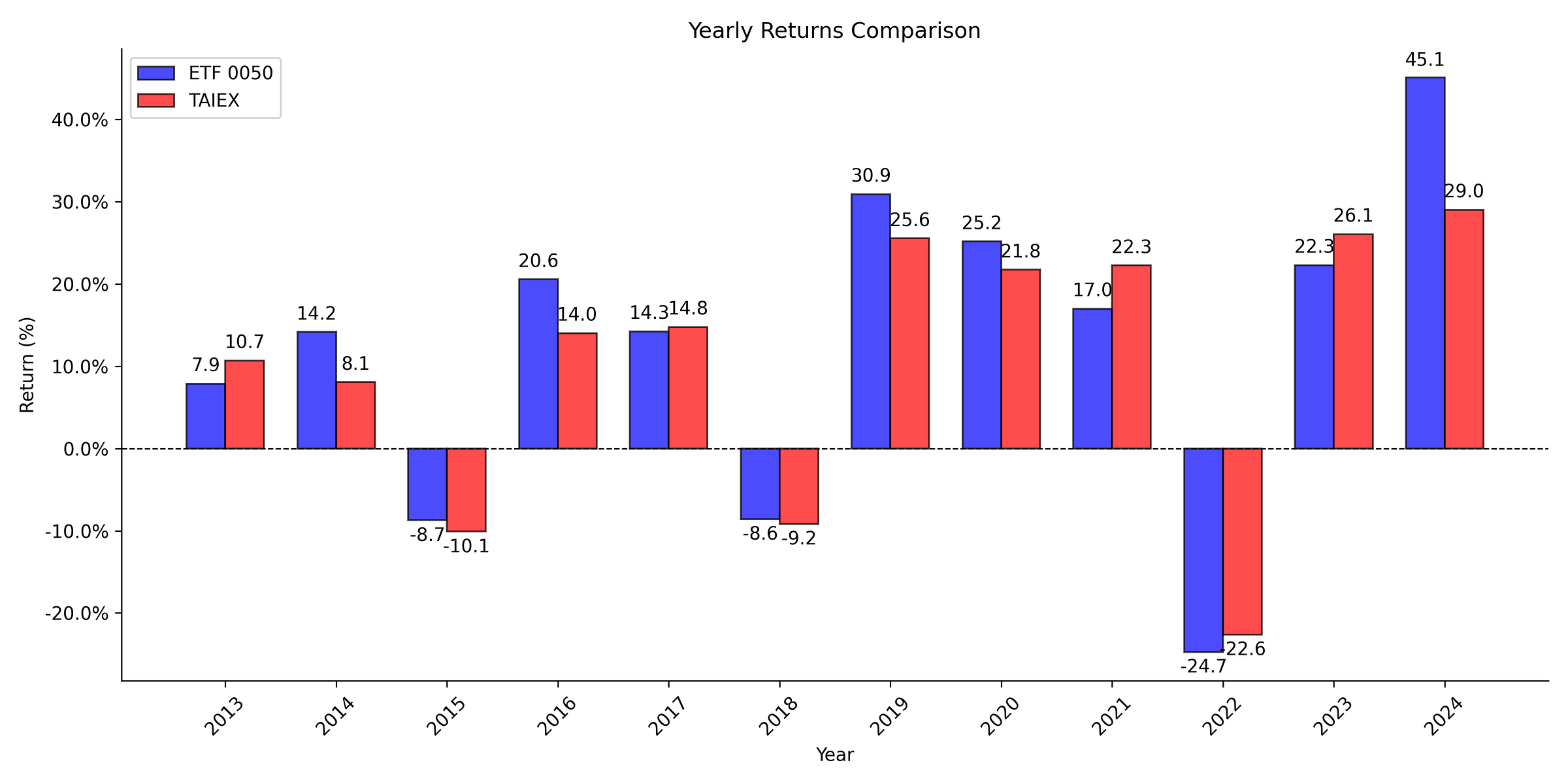

下方用 0050 與加權股價指數比較,可以看到在 2013 年到 2024 年間的走勢雷同,在市場上行或回落的期間,兩者幾乎都是貼近的。

持有 0050 的報酬表現也不俗,在 2024 年甚至大幅超過大盤。

結語

購買追蹤指數的走勢類似於大盤表現的商品時,能獲得相當於大盤的報酬,這對於無暇管理投資部位的上班族來說,是相當具有吸引力的投資標的。

省下了平時繁忙工作後還需要投入的研究時間,仍能獲得相對不錯的報酬,指數型基金其實是相當適合納入投資組合的選擇。